近年来,乒乓球圈的粉丝文化已经呈现出一种愈发复杂且极端化的发展趋势,尤其是在社交平台上,围绕中国国乒队及其运动员的粉丝群体形成了规模庞大的“饭圈文化”。这些粉丝不仅在支持偶像的运动成绩上热情高涨,还在日常生活、个人形象甚至比赛成绩的各个方面进行高度关注和讨论。随着这种文化的兴起,部分平台的“推波助澜”作用逐渐显现,并且已开始影响到整个乒乓球产业的正常发展。

然而,近期关于整治乒乓饭圈的不当现象却引发了一些负面效果。表面上看,相关部门的整治措施是为了维护良好的网络环境,保护运动员的个人隐私,防止粉丝过度追星。然而,实际的反应却让整个饭圈文化的管理工作陷入了复杂的局面。许多专家指出,整治行动虽然初衷是好的,但由于监管手段的单一以及过于笼统的处理方式,反而可能让一些问题更加恶化。部分粉丝在平台的审查力度加大后,反而通过更隐蔽的方式继续参与到“炒作”和“造星”的活动中,导致了现象更为极端化。

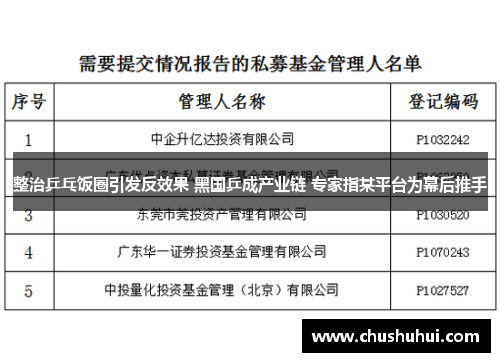

具体而言,部分平台似乎成了这些饭圈文化的幕后推手。随着近年来互联网社交平台和短视频平台的兴起,国乒运动员逐渐从单纯的体育明星转变为跨界的“文化符号”。这些平台在推送内容时往往会刻意放大明星的形象特点,通过精准的算法和强大的数据分析,最大化激发粉丝的情感共鸣。这种方式虽然提高了平台的流量和用户活跃度,但也在无形中加剧了粉丝群体的“过度消费”和情感依赖。专家认为,平台的这种做法,不仅令运动员深陷个人形象的压力之中,也使得乒乓球圈的整个生态逐渐偏离了原本的体育竞技本质。

另外,在“饭圈文化”的不断壮大中,个别不理性的粉丝群体会对国乒运动员产生过度关注甚至干预,导致了对运动员的生活和比赛成绩产生极大的干扰。例如,一些极端粉丝在社交平台上公开讨论运动员的私生活,甚至对其进行恶意批评和网络暴力,这种行为不仅伤害了运动员的个人尊严,也造成了社会对乒乓球文化的误解。更为严重的是,部分饭圈组织还通过网络捐款、组织线下活动等方式,推动某些运动员借助明星效应进行个人品牌的塑造,形成了一个庞大的“产业链”——从赞助商到经纪公司,再到社交平台的流量变现,乒乓球运动员在这一产业链中扮演着“商品”的角色。

在这一产业链背后,部分社交平台利用其庞大的用户基础,精准的数据分析能力,将某些运动员塑造成巨大的商业符号。这些平台通过不断提供关于运动员的最新动态、背后的训练故事、甚至是“独家曝光”来吸引粉丝关注。与此同时,平台还通过用户参与度的提升,进而达到广告推广、品牌合作等商业目的。在这种“平台+明星+粉丝”的三方联动模式下,乒乓球不仅仅是一项体育竞技活动,更多地被视为一种可以变现的“娱乐项目”。这导致了国乒选手的运动成绩有时不再是唯一的评价标准,商业价值、社交话题性反而成为了更多关注的焦点。

那么,这一系列问题的根本原因究竟是什么?有专家分析指出,饭圈文化的盛行不仅仅是粉丝文化的一种变迁,它还深刻揭示了现代互联网社交平台在内容创作、用户粘性和数据分析等方面的影响力。许多平台在追求短期流量和经济效益的过程中,未能有效平衡娱乐性与专业性之间的关系。在这种商业化的驱动下,运动员的个性和体育精神被逐步稀释,甚至变得趋同化,逐渐陷入娱乐化、工具化的怪圈。

从长远来看,要有效治理乒乓饭圈文化的负面影响,除了加强对不当行为的监管,还需要改变平台和公众对体育明星的期待与价值观。首先,平台应当对内容的推送和用户行为进行更加严格的审核,避免煽动极端行为和过度炒作。其次,相关机构应当加强对运动员的保护,尤其是在信息透明化过度的时代,保护其隐私和精神健康应成为新的治理重点。同时,运动员自身也需要更加理性地看待自己的公众形象,不被过度商业化的诱惑所迷惑。

金年会

综上所述,乒乓饭圈文化在短时间内取得了惊人的发展,但其带来的负面效应同样不容忽视。从平台、粉丝、运动员到相关管理机构,必须共同努力,在体育精神和商业利益之间找到平衡,避免过度娱乐化和过度依赖流量带来的短期效益,才能为中国乒乓球的未来营造一个更健康、更有活力的生态环境。